“我們曾經熟悉的一切,都開始變得陌生。”現代計算機、博弈論之父馮·諾依曼的這句話,成為當下AIGC時代的注腳。

作為離AI最近的一群人,程序員會被AI取代嗎?編程還值得學嗎?輿論步步逼問未來。

身處IT人才培養的上游,傳智教育要比很多人更早感知到,需求側的變化正在發生:企業雇主對前端工程師的需求縮減;大模型工程師的需求正在崛起;鴻蒙人才悄然走俏……

今年,傳智迎來了18歲成人禮,一些思考更為深入:

“傳智當年崛起,抓住的是互聯網+移動互聯網的浪潮。而人工智能時代的浪潮絕對大過以往任何時代。AI就是這個時代的核心生產力。”傳智教育集團副總裁于洋判斷。

一些決策也更為篤定:是時候變革了,去趕AI時代潮頭。

今年三月,傳智主營業務“黑馬程序員”明確了接下來的業務關鍵詞——“全面擁抱AI”。

擁抱AI的背后,更值得關注的是“科教興國、人才強國”的大勢所趨。“如果說傳智以前踩準互聯網和移動互聯網的浪潮,是完全從市場角度出發的話,那么這次,我們瞄準AI浪潮,則兼顧的是市場趨勢和人才強國的培養目標。既解決人才就業,也為國家的科技產業布局貢獻一份力量。”于洋說道。

01

“這波AIGC浪潮的本質是生產方式的革新”

2023年以來,當ChatGPT、Midjourney、Pika等AIGC工具輪番炸場時,設計、文案、剪輯等內容生產或是最早受AI影響的領域。

“第一批因AI失業的人群已出現”“第一個被AI淘汰的專業出現了”……駭人的標題不斷沖擊人們的心理防線。

殘酷現實下,傳智也必須思考,AIGC時代到底需要什么樣的IT人才?

在于洋看來,“這波AIGC浪潮的本質,表面是生產工具的改變,背后則是生產方式的革新,是人們的工作流不一樣了。這也意味著,我們培養人才的畫像、方向要開始進行大的轉變。”

探索各業務“+AI”,也就成為傳智必須做的事。

在傳智的諸多課程方向里,AI+設計和新媒體+短視頻運營兩個學科最早受到AI沖擊,所以最早行動起來的便是這兩個學科,即將AIGC工具引入課程,用于豐富教學內容。

如今,傳智的AI+設計和新媒體+短視頻運營課程強調實戰化。于洋解釋了課程迭代后的區別:“比如新媒體+短視頻運營課程以前還要講文案的字詞句篇章,講很多的初級設計工具該如何用,但現在這些AIGC工具很強大了,側重從崗位實際運營出發,課程實戰化更強。”

據透露,近半年來,傳智以上兩個學科的平均就業率達到92%以上。

02

推出AI大模型工程師課程,編程學科AI化,“未來所有的程序員都要掌握AI技能”

同樣在2023年,國內科技公司在這波浪潮中,迅速跟進,紛紛上線自研大模型。

這其中,AI大模型工程師的崗位需求逐漸崛起。

彼時,傳智便判斷,這是一個“市場需求非常大、而人才供給方還不清楚如何培養”的方向。

之所以說市場需求非常大,是因為,要讓每個人都能用上AI大模型,就必須讓更多終端都能接入大模型。但是,如果所有的資源都聚焦在云端,會帶來推理成本的大幅度增長,推理效率的下降,也勢必會帶來服務的不流暢。為了加速大模型在端側的規模化落地,就需要把大模型微調成垂直領域的小模型以置入終端。

今年6月,OpenAI宣布停止對中國等受限制地區提供API服務,這倒逼國內科技公司“補短板”:“核心技術是買不來的,必須依靠自主研發。”所以,從更深層次來說,傳智此次也是在助力國家“穩就業”、“教育強國”、“科技強國”、“信息化發展”戰略的需求。

一直以來,傳智都和國內互聯網大廠有密切的合作,今年陸續與華為、阿里巴巴通義靈碼、科大訊飛等多家科技企業基于雙方的技術和研發實力,聯合研發了AI大模型工程師課程,主要教授大模型的原理、算法和微調。

“相較于算法人才,AI大模型工程師這個崗位核心不是優化模型算法,而是對大模型的參數進行調整,以訓練垂直模型,因此,對學員的能力要求門檻并不是太高。”

據傳智透露,其今年開設的AI大模型工程師訓練營就業率在90%以上,學員平均薪資在17000-18000元。

除了和大廠合作共同培養AI大模型工程師這一新興人才外,今年以來,傳智教育對Java、人工智能、大數據、軟件測試等多個編程學科進行全面升級,推出了新一代智能數字化人才培養體系課程,即編程學科“全面擁抱AI”。

這套課程體系已在傳智營收占比最大的Java學科率先試點——不管是互聯網時代的軟件開發,還是未來物聯網時代的硬件開發,都脫離不了Java 在服務端的開發需求。

正如傳智教育董事長黎活明所言:“未來所有的程序員都要掌握AI技能。”

于洋判斷:“AI是下一個時代的核心生產力。很多大佬曾提出,下一個時代的軟件都會被AI重構一遍。其實,AI重構軟件本身并不在于用AI工具完成原來由人們來完成的軟件編寫的功能。而是指,生產工具革新了,未來AI能力會是一個主流能力,軟件功能里也要集成AI能力。所謂‘十倍程序員’,就是工具提效后,一個程序員可以當10個程序員用。”

今年,傳智正式啟動Java+AI研發,線下的第一個試點班已于今年6月底開班,并在今年7月和阿里巴巴通義靈碼達成深度合作。

據介紹,傳智的Java學科進入AI工具后,不再側重于教代碼如何寫,而是強調運用AI的能力,課程加入了很多大模型集成調用開發的內容。

(圖源自傳智教育)

于洋透露,Java學科引入AI后,結合通義靈碼,講師授課效率提升了35%,講授的知識內容可提升40%。學生的學習體驗也更好了。“之前沒有用AI的時候,學生一天的代碼也就是幾百行,現在借助AI,學生一天可以寫上萬行代碼了。”

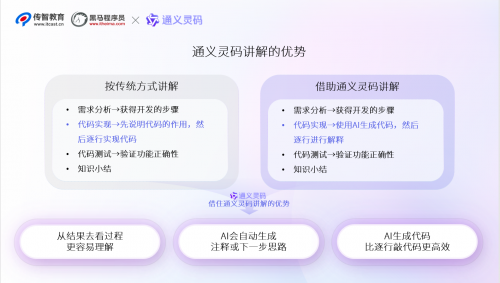

(通義靈碼在教學過程中的優勢,圖源自傳智教育官微)

在學習工具層面,今年年初,傳智還推出了“AI練測平臺”。學生課后可以利用該平臺的開發工具練習寫代碼,AI會自動批閱,統計學員學情,并為學員推送個性化習題。

03

堅定看好“鴻蒙”,鴻蒙工程師供不應求

2023年底,傳智與華為合作推出鴻蒙工程師課程,培養鴻蒙人才。

鴻蒙的重要性不言而喻。在國際科技競爭日益加劇的背景下,推出具有國際競爭力的操作系統是中國科技自主創新的關鍵一步,而鴻蒙作為國產操作系統的代表,具有重要意義。

由此,傳智堅定投入鴻蒙課程研發。

事實上,雙方的合作最早可追溯到2020年,彼時,鴻蒙系統還是2.0版本,傳智就推出了鴻蒙課程,同期集成電路學科便已加入鴻蒙硬件開發內容。不過,于洋回憶,那時市場上并沒有太多的鴻蒙工程師崗位需求。

如今,情況已迥然不同了。鴻蒙已然不是當初的鴻蒙。

隨著鴻蒙NEXT星河版發布,鴻蒙將與Android、iOS形成三足鼎立格局。當下,鴻蒙原生應用生態加速構建,預計在今年第四季度走向大規模商用。純血鴻蒙已經號召占消費者使用時間99.9%的top5000應用向鴻蒙生態遷移,全面走向鴻蒙原生化,目前已經有1500多個應用上架,并且進展持續加速。

一個更貼近大眾感知的例子是,自去年底,鴻蒙人才開始走俏,鴻蒙工程師的崗位招聘逐漸增多,諸多高校也增加了鴻蒙的課程,鴻蒙人才培養日益體系化。

于洋判斷,今年,全國至少有四五萬的鴻蒙人才缺口。接下來,幾乎每個互聯網企業都會配備鴻蒙開發工程師,單獨為鴻蒙操作系統開發應用。

他回憶了一個細節:“去年10月,我們在和華為的一次深入溝通后,意識到鴻蒙開發人才的需求很大,所以傳智堅定看好鴻蒙生態,哪怕當時還看不到商業回報。華為認為,鴻蒙的開發培訓必須要專業,必須要有足夠的學習時間。如果采用以前學習前端的方式再加幾節鴻蒙課內容作為噱頭,是培養不出來鴻蒙生態真正需要的人才的。”

因此,傳智在去年10月定制了一套從無到有的基于鴻蒙學習的課程體系,完全擺脫原來的前端學習路線。從去年11月開始封閉研發,到今年4月左右研發完成,歷時半年,研發投入近千萬元。

這套鴻蒙課程,便是傳智今年6月28日發布的基于API12的原生AI能力開發智能應用而研發的星河版純血鴻蒙課程、鴻蒙學習路線圖,以及覆蓋多行業全場景的8個鴻蒙項目課程。

這套課程此前已在傳智多個線上線下班級中實施,學生的就業數據給予了很好的驗證。

“現在我們的鴻蒙人才輸送供不應求。”據于洋介紹,傳智最近畢業的四個鴻蒙班級都實現了100%的就業率,其中在培訓完當天就實現了90%以上的就業,平均薪資在13000元以上。截至目前,傳智累計已培養了1000余名鴻蒙工程師。

傳智在軟件開發人才培養遙遙領先的同時,對鴻蒙硬件工程師的培養也緊跟其后。

在2023年12月舉辦的開源產業生態大會上,據華為終端BG軟件部總裁龔體介紹,鴻蒙生態設備總量超過7億臺,其中,華為自有設備3億多臺,預計2023年底到2024年,鴻蒙生態設備數量逐步達到8億臺至10億臺,發展快速。

這給了傳智發力硬件鴻蒙人才的信心。雖然現在鴻蒙硬件工程師的需求尚未完全崛起,但傳智預測,明年鴻蒙硬件業務就會有起色。當前,傳智的集成電路學科已經涵蓋硬件鴻蒙的課程內容。

“從去年11月以來,當其他IT機構還在觀望、還在衡量投入產出比時,只有傳智真正地全面投入鴻蒙這件事。”于洋說,傳智在鴻蒙這件事上的投入,非常篤定。

在2024年6月的鴻蒙開發者大會上,華為常務董事余承東在此次大會上宣布:鴻蒙生態設備數量已達9億,未來有望持續加速增長。

鴻蒙系統的崛起不僅僅是華為一家企業努力的成果,更是國家戰略布局的重要一環。隨著國家層面的深度參與,目前鴻蒙APP的上線數量已達5000家,下一階段的目標則是上線50萬個鴻蒙APP,必將進一步加劇對鴻蒙開發人才的迫切需求。

04

“國內軟件行業正處在一個變革期”,“向前走,趕潮頭”

在于洋看來:“科技發展是有潮漲潮落的。國內軟件行業當下正處在一個變革期。雖然互聯網在萎縮,但也有一些新事物涌現,比如技術出海。我們要抓住這個機遇。”

傳智教育注意到,在這一變革期,不少IT培訓機構會選擇“往回做”,擴展一些傳統、小眾、規模體量很小的培訓品類。

但傳智不愿走老路。

“傳智向前走,趕潮頭。一些前瞻性的培訓科目,不一定會讓我們立刻盈利,但它們代表的是未來。科技、人才、教育是現在社會自主科技創新的基座,是科教興國的基座。我們現在要培養的是支持國家未來發展的高科技人才,比如鴻蒙生態人才和AI大模型人才。”

“如果說傳智以前踩準互聯網和移動互聯網的浪潮,是完全從市場角度出發的話,那么這次,我們瞄準AI浪潮,兼顧的是市場趨勢和人才強國的培養目標。既解決人才就業,也為國家的科技產業布局貢獻一份力量。”于洋最后說道。

“18年來,務實,依然是傳智的底色。如果非要說這18年來傳智有什么核心變化,我覺得,我們的社會責任感更重了。”于洋總結道。

關鍵詞: